彼女のオブシディアン

夕方だった。

緑道を歩いていると、不意に女の子に話しかけられ、どうしたものかと振り返ると、女の子がいた。側には男の子がひとり、そして遠くには彼女の父親とまたひとり男の子がいた。

彼女は弟を連れ、父親と散歩しているようだった。彼女からすると、世界は冒険小説のような事物に満ち満ちているようだった。私は彼女の言われるがまま、抱いていた子どもと一緒に、彼女の冒険譚を聞くことになった。

日が傾いていたが、それでもまだ周囲は明るく、午前中に雨が降っていたこともあって少し蒸していた。けれども地面はすっかり乾いて、遠くで自転車を漕ぐ男の子の足下から土埃が舞っている。

彼女は親切にも自己紹介をしてくれた。彼女の名前はとても素敵な響きがして、彼女の話す冒険譚の主人公にはぴったりのように思えた。おそらく彼女もそれを知っているのだろう、自らを名乗るときに彼女は自分の名前を使った。

まだ明瞭に言葉を話すことができない彼女の弟と私の子どもは彼女の言われるままの物語に従うことになった。彼女はまず私たちに花を贈った。ありがとうと礼を言い、歩き疲れていた私はベンチに座った。花を子どもに持たせると、少し興味を持ったようだった。私は何枚かの写真を撮り、満足した後に、さてどうしたものかと思った。

彼女は私たちの元からは離れているものの、この場で花を捨てるわけにもいかない。彼女からもらった花は、彼女にとってどれくらいの意味を持つのか測りかねるところもあり、私は花を落とす我が子に頼むから花を持ってくれ、と祈るような気持ちで手のひらに花の茎を触れさせた。

親の祈りは届かなかったようで、子どもは興味を失ったようで、ぼんやりと空を見ていた。空はときおり旅客機やヘリコプターが飛び、そのたびに空を指さして言葉にならない、けれどもはっきりと意志のある何かをうそぶいた。

風が気持ちよかった。木々が風にそよぎ、夏を迎える前、少しの時間しか訪れない爽やかな時期だった。

夕日はまだ沈んでおらず、家にいる妻はまだ眠っているだろうと思った。私たちは育児に疲れた彼女のために、邪魔にならないように外出していたのだった。

はい、と空にばかり気をとられていた私たちの足下に、先ほどの彼女がやってきていた。よく見ると、彼女の手には石が握られている。これを持てということだろうか、と思っていると、先ほど自己紹介した私の子どもの名前を呼んで、これで木を切ろうと勇ましいことを言った。

小走りに彼女はベンチから離れたところにある茂みに向かう。私の手には彼女が渡した、ちょうど私の子にぴったりのサイズの石が握られている。やれやれと私は思った。私たちはすっかり彼女の物語の登場人物になったようだぞ、と。

遠くの方で、彼女の父親らしき男の声が聞こえてくる。危ないぞ、とか、しっかり、とかそういった言葉が。緑道の、本来ならば自転車の通行が禁じられている場所ではあるものの、彼の上の息子がふらつきながら自転車の練習をしていた。

茂みに辿り着くと、彼女は待ってましたと言わんばかりに石で木を打ち始めた。木の皮がめくれ、肌色の繊細な部分が露出した。何も喋らない彼女の弟が、彼女のやっている動作を真似て石で木を打ち始める。おそらく姉弟では何度も繰り返したものなのだろう。

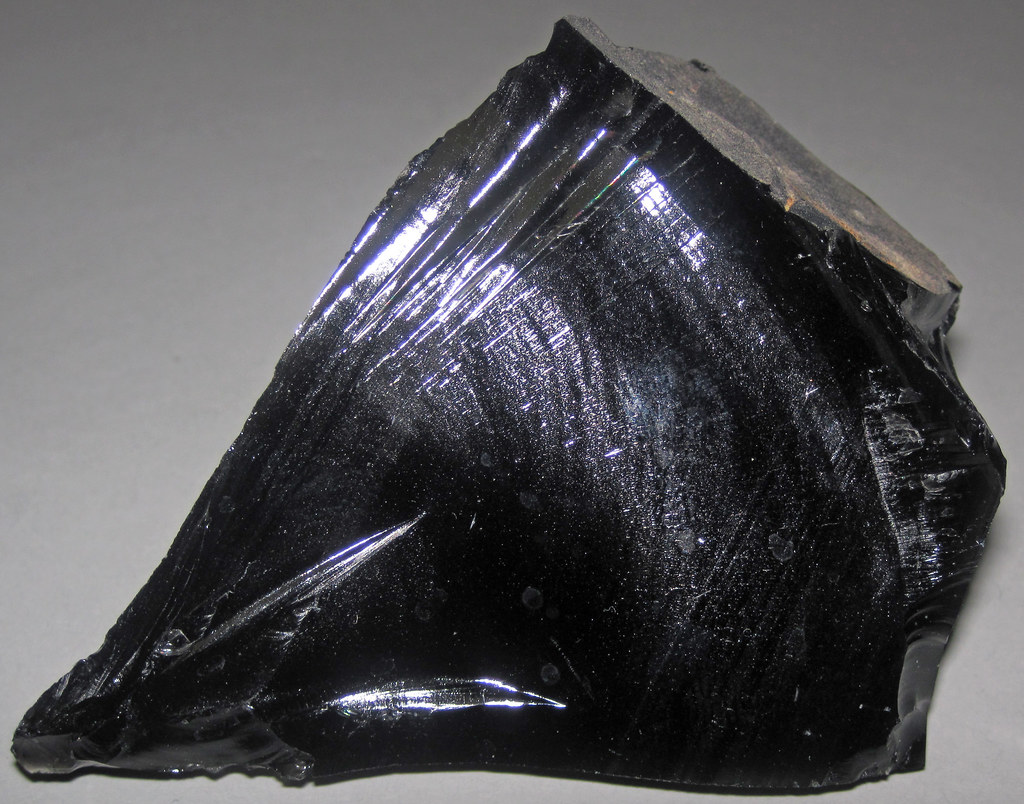

子に石を持たせ、子を木の側に座らせた。何事かと周囲を見渡している子に、彼女は黒曜石で木を切り倒すの、と自慢そうに言うのだった。私は驚いた。彼女の年齢は小学校に入る前くらいのように見える。縄文時代などの昔の時代を知っているわけでないだろうに、一体どこから黒曜石だなんて難しい言葉を、しかもそれを鋭さの代名詞として知っているのだろう、と。

彼女は、彼女の黒曜石を持って木を切っていく。さすがに子どもの非力では切り倒すことができないのは分かっているので、彼女の父親も止めないのだろう。学習を終えた私の子どもが、恐る恐る石を振り下ろした。そうそう、よくやったと言わんばかりに彼女の腕にも力がこもる。

黙々と、彼女のイメージ通りの動作を繰り返した後に、最初に飽きたのは(分かっていたことだが)私の子どもだった。年齢が年齢だけに、まだ空想を楽しむ、しかも他人の空想に戯れることは分からなかったに違いない。地面に落ちている小石を拾い上げては、自分の口元に運び始めたので、私は慌てて小石を払った。

彼女は意に介さないようで、まだ黙々と腕を振り続けている。そのうち、周囲が少し暗くなっていることに私は気づいた。真剣な面持ちで物語を進める彼女には悪かったが、そろそろお暇しなければならない時間だった。

そろそろ帰らなければならない、と努めて申し訳なさそうに私は言った。彼女は驚いたように私たちを見た後に、すぐにっこりと微笑んで、ばいばいと大きな声で挨拶をした。私も子を促して、彼女にばいばいをした。別れの挨拶は簡潔だった。私は彼女に黒曜石を返して、帰路についた。

家に向かって歩き始めた。汗を掻いた子どもに麦茶を飲ませながら、先ほどの黒曜石の話をしていた。子どもは石と石をぶつけるような動作をした。彼女の黒曜石による実演を記憶していたようだった。

そろそろ緑道を出る、というところで、後ろの方から大きな足音が聞こえた。何だろうと思って振り返ると、彼女が近くまで走っていた。私の子の名前を大きな声で呼んで、手を振りながらばいばいと何度も叫んでいた。その声は私たちが緑道から去るまで続いた。