『君たちはどう生きるか』(2023年)

宮﨑駿の『君たちはどう生きるか』を観る。

牧眞人は戦時中、火災によって母親久子を失う。その後、父親正一は久子の妹夏子と再婚し、父子は夏子の住む地方に疎開することになる。父親は工場経営を行い、軍需産業に携わっている。眞人は母親を失ったショックから立ち直っておらず、夏子と会ったときもあまり会話しない。夏子のお腹には父親の子が宿っている。屋敷には老婆を始めとする使用人が何人もいる。眞人は大叔父がそこで姿を消したと曰くのある洋館と、こちらを挑発するように羽ばたくアオサギを認める。転校した眞人は学校にもうまくなじめず、帰り道に喧嘩をして、自らの頭に石で傷を作る。出血した眞人は医者に診せられ、療養することになる。アオサギは奇妙にも眞人の側を訪れ、何事かを喋り、また洋館にそびえる塔を訪れるように囁く。回復してきた眞人は、アオサギを追い払うためにかつて夏子がしたように、弓矢を作り、アオサギの羽を使って矢を作る。竹で作った弓と、アオサギの羽を使った矢。アオサギは死んだ母はまだ生きている、そして眞人を待っていると囁いた。夏子は悪阻が酷く臥せっていたが、眞人が母から贈られた『君たちはどう生きるか』を読み耽っていたある日、彼女は森に姿を消してしまう。屋敷総出で夏子を探すが見つけることができない。眞人は使用人の老婆である桐子とともに森に進み、塔の中に入ってしまう。アオサギに出会い、彼は母親の形をした何かに対峙する。眞人が触れようとすると、その何かは水のように消えてしまう。眞人は怒り、アオサギの羽で作った矢を引き絞って放つと、それはアオサギの弱点でもあったようで、アオサギを追尾し彼のクチバシに穴を開けることになる。アオサギは半分は人であったようだが、そのことにより姿が露見してしまう。眞人と桐子は塔の住人に誘われて、異なる世界「下の世界」に行くことになる。下の世界に落ちた眞人は、「我を学ぶ者は死す」と刻まれた門の前でペリカンの大群に押し寄せられ、扉を開けてしまう。そこを桐子に助けられるが、それは「上の世界」の老婆からは姿かたちを変えた逞しい女漁師になっている。下の世界の妖精・わらわらと殺生することができない住人のために漁を手伝うことになる。桐子の家で食事を取るのだが、そこには屋敷で見た使用人たちが人形になっており、眞人は桐子になぜその姿になっているか尋ねる。漁で採った魚の内蔵により、わらわらは天に上り、新たな人となっていくのだが、ペリカンたちがそれを襲っていく。そこでヒミが現れ、彼女の力を使って花火のような火炎を出し、ペリカンを追い払う。わらわらたちも巻き添えになってしまうので、眞人は思わず制止の声を上げるが、ペリカンたちは去って行く。ヒミの力によって瀕死の老いたペリカンが、下の世界の事情を語り、魚が捕れず、この島しかないことを告げ、息絶える。眞人はペリカンを丁重に埋葬する。翌日アオサギが現れ、夏子の居場所を知っているというので、一緒に行くことになる。桐子から上の世界の桐子に似た人形を手渡される。現実世界では、夏子、眞人、桐子が行方不明になっているということで捜索が行われ、使用人たちが正一に大叔父が消えた塔のいわれを語る。あの塔は大叔父が建てたものではなく、隕石の落下によってできた建造物を塔によって覆い隠している、ということが分かる。また、久子も一度、一年ばかりの間、神隠しに遭い、同じ姿のまま出てきたというエピソードが語られる。眞人はアオサギのクチバシに空いた穴を埋めてやるため、弓を作るときに使ったナイフで木を削ってあてがってやる。夏子は鍛冶屋の小屋にいるそうだが、そこにはインコたちが占拠している。そのインコは人を食べるため、アオサギが彼らを引きつけている間に、眞人はこっそりと小屋に忍び込むものの、残っていたインコたちに罠にはめられ、捕まってしまうのだった。捕まった眞人はすんでのところでヒミによって救い出され、ヒミの家に連れて行かれる。そこで眞人はたっぷりとバターとジャムが塗りたくられたトーストを食べることになる。その後、二人は夏子がいる塔に行く。上の世界と同じような塔は、さまざまな世界にまたがって存在しているらしいことがヒミによって語られる。さまざまな扉の前で、132と書かれた扉の先に、上の世界がある。インコたちに追い詰められた眞人たちは一度離すと元の世界に戻れなくなってしまうというドアノブを離さないように一時的に元の世界に戻る。獰猛なインコたちが扉をくぐると、ただのセキセイインコになってしまう。下の世界に戻った二人は産屋にいる夏子を訪れる。眞人が産屋に入ると、夏子は拒絶し、彼を追い出してしまう。その力の結果、眞人とヒミは気絶してしまい、インコに捕まることになる。眞人は夢の中で大叔父と対話し、下の世界を積み木によって均衡を取り、その後を継いで欲しいと告げられる。夢から覚めた後、眞人はアオサギと再会し、インコ大王とその部下に連れられて大叔父の元に向かうヒミを追いかける。インコ大王は眞人たちの追撃を阻止するため、階段を切り落とし、彼らは瓦礫に埋まってしまう。大叔父と対峙したインコ大王は、眞人とヒミが産屋に立ち入るという禁忌を犯したことを告げる。瓦礫から脱出した眞人とアオサギは、ヒミを助けるために追いかけるが、交渉がうまくいかなかったインコ大王も彼らの後をつけることになる。ヒミと再会し、大叔父の元に辿り着いた眞人は、大叔父から積み木をつむことで世界のバランスを取る役目を引き継いでほしいと言う。それは悪意のない人間にしかできないことである、とも。しかし、眞人は自らで作った傷を指し、自分の悪意がこれであり、この世界に留めることはできないと告げる。傍らで聞いていたインコ大王は激高し、積み木を乱暴に積み重ねる。しかし、その振る舞いによって世界は均衡を崩し、崩壊が始まってしまう。桐子によって助けられた夏子とも再会し、ヒミと夏子は別れを告げ、ヒミは眞人の母親になることを告げた上で自身の時代に戻るドアを開ける。一行は132のドアから上の世界に戻ることになる。下の世界は崩壊し、インコやペリカンが一斉に扉から出てきて塔は崩壊する。アオサギに下の世界を覚えているかと言われた眞人は、ポケットに桐子の人形や向こうで拾った石があることに気づく。じきに忘れていくとアオサギは告げて姿を消す。そして桐子の人形が、桐子に戻る。二年度、戦争が終わり、夏子は無事に子どもを産む。再び一家は東京に戻ることになり、眞人は自分の部屋から出て行く。

冒頭、火事の病院に向かう眞人の視界を元にした一連の映像、象徴的に葉が燃え、駆けゆく視界に人の顔立ちは曖昧でぼやけ、炎が辺りを赤々と照らし、眞人の背丈にあわせて大人たちの顔立ちははっきりとは見えず、何事かを叫ぶ口元だけが判別できる。そこでこの映画のテクニカルな側面が雄弁に示された後、この不思議な映画が始まっていくことになる。

アオサギの存在は当初、きわめて奇妙な存在として画面に現れている。その存在がうさぎとして異世界への誘導の役目を果たすことになるのだが、彼の声はお世辞にも美しいとは言えないし、その内面はというと中年男性が入っているようにも見える。この転倒がおかしく、画面に興味を抱かせる。アオサギとの飛翔とともにSEのように鳴るピアノの高らかな音が、このアオサギの内面とかけ離れていていびつなのだ。

屋敷にいる老婆たちはこの世の姿のようには見えない。眞人と初めて邂逅するとき、正一の鞄をあさる彼女たちの姿は、屋敷を境にしてこの世ならざる場所に迷い込んでしまったように見える。この転倒が、しかしアオサギに繋がっていく。

夏子は眞人の存在を、産屋で描かれるように潜在的な拒否感のようなものを抱えつつ、大人の仮面によってそれを覆い隠し、彼に触れる指先に光る薬指が正一の絆を久子にあったはずのそれとだぶらせて感じさせる。

下の世界で象徴的に現れることになる門。そして塔の内部。鳥たちの狂騒。ギミックの一つ一つが先行作品の何かと共鳴していき、その共鳴した先のイメージの広がりが何か具体的に結びつく前に、次のイメージが現れ、そしてそれが続く。延々と絵を見せられているようだ。

大叔父の存在。それは間違いなく神であるわけだが、同時にメタフィクショナルに考えると作者そのものでもあり、その継ぎ手の存在は宮﨑駿という作家性を意識しないわけにはいかない。その積み木を重ねていく粘り強い作業は、血の濃さだけでは継承されず、子孫は別の道を辿ることになり、感情に任せた第三者であるインコ大王が乱暴に積み重ね、世界は終焉を迎える。これらの関係性に、誰をどう当てはめたところで一定の説得力を持たせることができる。例えばインコ大王は言わば我々鑑賞者のことであり、鑑賞者は作者=大叔父がもたらす世界を継ぐことはできず、その世界の枠組みの中で物事を考える事しかできない。そして、その能力がある人間は、その世界を継ぐのではなく、別の世界へと行くことになる、といった。

イメージが別のイメージを喚起し、何を見ても何かを思い出さずにはいられない画面作り。宮﨑駿の映画をいくつか観てきた人間からすると、このような抽象度の高い映像の連続は、言ってみればイメージの具体性、その手触りを楽しんできたそれまでの作品とは打って変わって、まるで積み木のように、その姿形から何を表しているのか、より踏み込んで想像するしかなく、その組み合わせは無限のようでいて、繊細で、注意を要することになる。

正直に言えば、「宮﨑駿」という作家性から期待される作品ではなかったし、『風立ちぬ』で見せたような濃密さとは別に、ここまで抽象度の高い映画がある意味で「最後」となるかもしれない作品として提示されるとは思ってもみなかった。冒頭、疾走する眞人が頭に捉えていた火。まさに火のようにイメージの無限が認められる映画だった。

彼女のオブシディアン

夕方だった。

緑道を歩いていると、不意に女の子に話しかけられ、どうしたものかと振り返ると、女の子がいた。側には男の子がひとり、そして遠くには彼女の父親とまたひとり男の子がいた。

彼女は弟を連れ、父親と散歩しているようだった。彼女からすると、世界は冒険小説のような事物に満ち満ちているようだった。私は彼女の言われるがまま、抱いていた子どもと一緒に、彼女の冒険譚を聞くことになった。

日が傾いていたが、それでもまだ周囲は明るく、午前中に雨が降っていたこともあって少し蒸していた。けれども地面はすっかり乾いて、遠くで自転車を漕ぐ男の子の足下から土埃が舞っている。

彼女は親切にも自己紹介をしてくれた。彼女の名前はとても素敵な響きがして、彼女の話す冒険譚の主人公にはぴったりのように思えた。おそらく彼女もそれを知っているのだろう、自らを名乗るときに彼女は自分の名前を使った。

まだ明瞭に言葉を話すことができない彼女の弟と私の子どもは彼女の言われるままの物語に従うことになった。彼女はまず私たちに花を贈った。ありがとうと礼を言い、歩き疲れていた私はベンチに座った。花を子どもに持たせると、少し興味を持ったようだった。私は何枚かの写真を撮り、満足した後に、さてどうしたものかと思った。

彼女は私たちの元からは離れているものの、この場で花を捨てるわけにもいかない。彼女からもらった花は、彼女にとってどれくらいの意味を持つのか測りかねるところもあり、私は花を落とす我が子に頼むから花を持ってくれ、と祈るような気持ちで手のひらに花の茎を触れさせた。

親の祈りは届かなかったようで、子どもは興味を失ったようで、ぼんやりと空を見ていた。空はときおり旅客機やヘリコプターが飛び、そのたびに空を指さして言葉にならない、けれどもはっきりと意志のある何かをうそぶいた。

風が気持ちよかった。木々が風にそよぎ、夏を迎える前、少しの時間しか訪れない爽やかな時期だった。

夕日はまだ沈んでおらず、家にいる妻はまだ眠っているだろうと思った。私たちは育児に疲れた彼女のために、邪魔にならないように外出していたのだった。

はい、と空にばかり気をとられていた私たちの足下に、先ほどの彼女がやってきていた。よく見ると、彼女の手には石が握られている。これを持てということだろうか、と思っていると、先ほど自己紹介した私の子どもの名前を呼んで、これで木を切ろうと勇ましいことを言った。

小走りに彼女はベンチから離れたところにある茂みに向かう。私の手には彼女が渡した、ちょうど私の子にぴったりのサイズの石が握られている。やれやれと私は思った。私たちはすっかり彼女の物語の登場人物になったようだぞ、と。

遠くの方で、彼女の父親らしき男の声が聞こえてくる。危ないぞ、とか、しっかり、とかそういった言葉が。緑道の、本来ならば自転車の通行が禁じられている場所ではあるものの、彼の上の息子がふらつきながら自転車の練習をしていた。

茂みに辿り着くと、彼女は待ってましたと言わんばかりに石で木を打ち始めた。木の皮がめくれ、肌色の繊細な部分が露出した。何も喋らない彼女の弟が、彼女のやっている動作を真似て石で木を打ち始める。おそらく姉弟では何度も繰り返したものなのだろう。

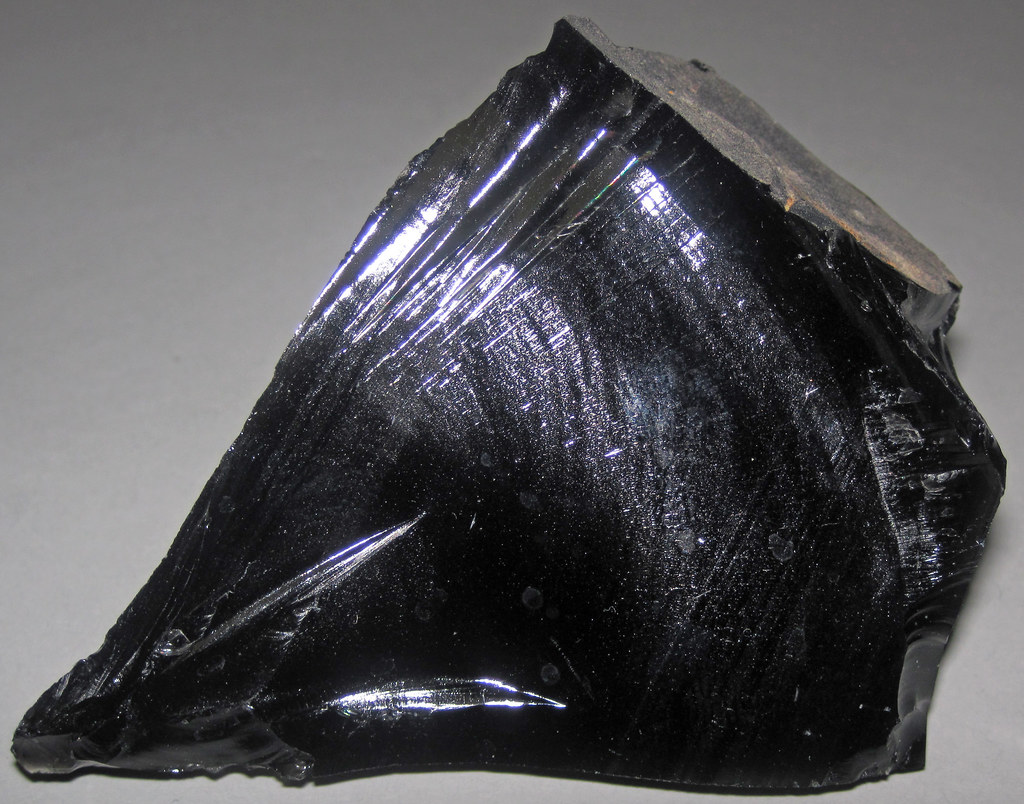

子に石を持たせ、子を木の側に座らせた。何事かと周囲を見渡している子に、彼女は黒曜石で木を切り倒すの、と自慢そうに言うのだった。私は驚いた。彼女の年齢は小学校に入る前くらいのように見える。縄文時代などの昔の時代を知っているわけでないだろうに、一体どこから黒曜石だなんて難しい言葉を、しかもそれを鋭さの代名詞として知っているのだろう、と。

彼女は、彼女の黒曜石を持って木を切っていく。さすがに子どもの非力では切り倒すことができないのは分かっているので、彼女の父親も止めないのだろう。学習を終えた私の子どもが、恐る恐る石を振り下ろした。そうそう、よくやったと言わんばかりに彼女の腕にも力がこもる。

黙々と、彼女のイメージ通りの動作を繰り返した後に、最初に飽きたのは(分かっていたことだが)私の子どもだった。年齢が年齢だけに、まだ空想を楽しむ、しかも他人の空想に戯れることは分からなかったに違いない。地面に落ちている小石を拾い上げては、自分の口元に運び始めたので、私は慌てて小石を払った。

彼女は意に介さないようで、まだ黙々と腕を振り続けている。そのうち、周囲が少し暗くなっていることに私は気づいた。真剣な面持ちで物語を進める彼女には悪かったが、そろそろお暇しなければならない時間だった。

そろそろ帰らなければならない、と努めて申し訳なさそうに私は言った。彼女は驚いたように私たちを見た後に、すぐにっこりと微笑んで、ばいばいと大きな声で挨拶をした。私も子を促して、彼女にばいばいをした。別れの挨拶は簡潔だった。私は彼女に黒曜石を返して、帰路についた。

家に向かって歩き始めた。汗を掻いた子どもに麦茶を飲ませながら、先ほどの黒曜石の話をしていた。子どもは石と石をぶつけるような動作をした。彼女の黒曜石による実演を記憶していたようだった。

そろそろ緑道を出る、というところで、後ろの方から大きな足音が聞こえた。何だろうと思って振り返ると、彼女が近くまで走っていた。私の子の名前を大きな声で呼んで、手を振りながらばいばいと何度も叫んでいた。その声は私たちが緑道から去るまで続いた。

『ヴィレッジ』(2023年)

藤井直人の『ヴィレッジ』を観る。

横浜流星演じる片山優は霞門村のゴミ処理場で働くかたわら、ヤクザの仕切る違法廃棄物の不法投棄に関与している。彼はかつて自分の父親がゴミ処理場の建設反対運動を行ったあげく、村八分に遭い、その首謀者を殺害の上、火を放ち自身も自殺したという経歴を持ち、犯罪者の息子としての負い目がある。また、西田尚美演じる彼の母である君枝もギャンブル中毒になってしまい、多額の借金を抱え、杉本哲太演じる丸岡というヤクザに借金をしてしまっている。優は村の中で色眼鏡で見られ、また母親の借金のため働き、そこから抜け出すことはできない。一ノ瀬ワタル演じる大橋透は彼の幼馴染みだが、そんな境遇の彼をいいように使っており、古田新太演じる透の父、秀作は霞門村の村長としてゴミ処理場の助成金を得るため、政治家への根回しを忘れない。そんな行き詰まった優の元に、ある日彼の幼馴染みで東京に出ていた黒木華演じる美咲が訪れる。彼女はゴミ処理場の会社で働くこととなり、広報を務める。優と美咲は霞門村の伝統でもある能を通じて幼い頃の共通の思い出があるが、現在の境遇の違いに互いは完全に隔たっているように見える。だが、中村獅童演じる修作の弟、光吉が彼らを繋げ、少しずつ優は美咲に心を開いていく。美咲は優を小学生の見学ツアーの説明者に抜擢し、会社のイメージアップ、そして村のイメージアップのため尽力していくこととなる。このことがきっかけでどん底にあった優の生活は、持ち直していくことになる。優と美咲はそれぞれを支え合うパートナーとなる。しかし、幸福も長くは続かない。透は美咲に思いを馳せており、さらには犯罪者の息子である優を見下していたため、面白くない。透は美咲の家を訪れ、彼女を暴力をもって奪おうとするものの、テレビ番組の取材対応のため帰宅が遅くなってしまった優に邪魔され、腹いせに優を殴り殺さんばかりの勢いで殴ることになる。その翌日、優と美咲は生放送のために控え室にいる。彼の顔は腫れ、二人は心底辛そうにしている。その痣は化粧でごまかされ、生放送の収録は無事に終わり、広報としては大成功に終わった。霞門村はこれをきっかけに環境問題に先進的に取り組み、能という伝統を共存させた村として生まれ変わり、年間百万人もの人が訪れる場所に変わる。そして、ギャンブル依存症だった優の母親は、少なくとも社会生活を真っ当に送れるほど回復を見せる。作間龍斗演じる恵一は美咲の弟だが内気で、しかし優には懐いており、高校を卒業後、ゴミ収集所の会社に勤めることになる。ある日彼は、そこに不法投棄された危険なゴミを発見し、光吉の元に駆けつける。修作も承知の上で行っていた不法投棄は、警察の知るところとなり、奥平大兼演じる龍太を始めとする作業員とヤクザが警察に逮捕される事態になる。修作は外聞と村の存続のため、事態の収拾を一方的に優に命令することになる。しかし、そこへ優と美咲が恐れていたことが起きる。化学物質の他に、男性の遺体が発見されてしまったのだった。もちろんそれは透の遺体であり、状況の隠蔽を図るため、優は一部始終を見ていた恵一に偽証を依頼することになるが、恵一はそれを拒み、押し問答をしているうちに乗っていた車が木にぶつかってしまう。事態の収拾を断念した優は、透が死んだ日を回想する。透に殴り殺されたそうになったその瞬間、美咲が側にあったハサミで透の首元を刺し、殺害したのだった。その後、二人で遺体を埋めた。修作の元を訪れた優はすべてを打ち明ける。しかし、修作は自身の息子が殺されたことについてはさほど気にしておらず、村の存続をひたすら気にするのだった。そして、かつて優の父親が引き起こしたことについて優が修作に問いただすと、修作はあまり覚えていないと答える。優は逆行し、修作の首を絞め、大橋邸に火を放つ。そこには木野花演じるふみもいたが、火炎に包まれてしまう。光吉が大橋邸を去る優に声をかけるが、すべては終わった後だった。そして最後に、恵一は村を出て行くのだった。

非常に重たい話が、重たく展開されていく。事態は何一つとして改善されず、ただひたすらに破滅に向かっていくということだけが観客にも分かるように展開していくので、観ているこちらは「能」に関する美咲の発言(夢、能は自分を映すものといった)がその後の展開にトレースしていくのだろうと思ってしまい、烙印を押された片山優という存在の悲惨さを再確認していくことになる。意図されたものかは分からないが、これは優という存在の辿った十数年間を凝縮したものだ、と言わんばかりに。

村の中の人間関係は映画の尺の問題だとは思われるものの、おおよそ「幼馴染み」という関係性と「会社(社会)」に二分され、前者は優−美咲−透に、後者は「ゴミ収集所」−修作−丸岡によって表されている。そこへ光吉とほとんど黙って見つめているだけの大橋ふみによって一定のパースペクティブ(関係性の)が与えられることになり、そして時間的なパースペクティブを作中象徴的に扱われている「能」によって与えられていることになろう。

横浜流星は片山優という非常に困難な役割を、猫背をうまく駆使しながら見事に演じている。私はあまりこの俳優の作品を観ているわけではないが、俳優として非常に優れている、と感じられた。黒木華は、美しさという点ではもしかするともっと他の女優の方がその属性を帯びているのかもしれないのだが、この『ヴィレッジ』という作品において、何と言えばいいのか、優や透の関係性が崩れる理由となる「顔」を備えている。美人過ぎないし、可愛すぎない。彼女は別にファム・ファタールのような存在、銀幕のスターではなく、普通にいる、都会で心を病んで田舎に戻ってきた女性なのだ。

優がシューシューという息遣いを行い、また前半においてゴミを仕分けるところで謎めいた「穴」からその音を聞くことになるその息遣いは、明確に何を表しているのかという点については一定の留保が必要だろうと思うが、彼の怒り、やるせなさ、憤り、そして呪縛のようなものだと思う。

作中の人物たちが「村」を巡る評価を見ても分かるように、謎めいた呪縛、足かせがこの村にはあり、それを政治家にへこへこしながら補助金のため、自身の会社のため、そして村のために奔走しつつ、政治家たちに弟の光吉の方がふみの評価は高かったと陰口を言われる修作に現れている。タイトルにもなっている「ヴィレッジ」、村という場。ここに彼らの苦悩がある。

まずもって脚本がいいと思うし、作中の登場人物の誰一人が悪い意味で邦画にあるような自身の感情をすべて言語化した上で台詞として叫ばなければならないといった悪しきルールに則っていない、というところに好感が持てる。映像はシンプルで無駄がなく、この複雑に重厚さを湛えた、呼び名だけでは「かもんむら」とファンキーでさえある(作中、「かもん村へようこそ」といったパンフレットがあったかと思う)霞門村という名称からは想像できない重たさを、冒頭からひしひしと感じさせてくれる(字面だけで見れば、村を出て行く「門」は「霞」なのだ、ということなのか?そして、来ることは英語的な発想で言えば積極的であり、作品中でも観光業が盛んになる)。

非常に良い作品であった。