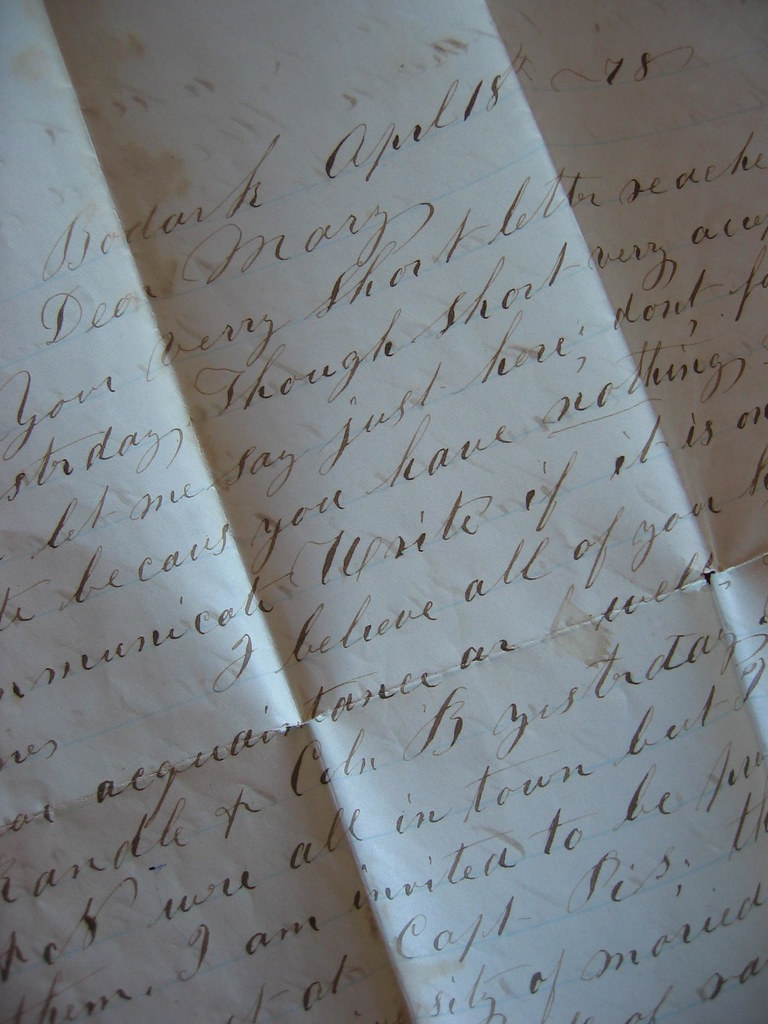

悪筆による線の連なり

字の汚さ

私は字がとても汚く、正直なところ読めたものではない。子供の頃に習字教室に通っていたし、毛筆に限らず硬筆も一通り習ったのだが、どうしても性分というものなのか、字が汚くなってしまう。

おそらくは心が汚れているからなのだろうと思うのだが、何回かは改善するタイミングがあった。けれども私はどうやっても字を綺麗に書くことができなかった。

父は私にかつてこう言った。

「頭のいいやつは字が汚い」

私は自分を頭のいいやつだと思っていたので、字を綺麗に書くことを諦めた。つまり、頭がいい私は、必然的に字が汚いのである、と。これは神が定めし摂理である以上、如何とも動かしがたい烙印なのだと。

手帳の有用性

だから、そういった経緯から私は自分の手で字を書いたりすることを好まない。自分で書いた字なのにもかかわらず、一時間後に読み返したときにいったい何が書いてあるのかまったく分からない。

それゆえに私は手帳を好まない。好まないものばかりではあるのだが、しかし一時間後に読み返すことのできない文字の連なりをわざわざ紙に記すことは、はたして意味があることなのだろうか、と思うのだ。

もちろんきちんと意識すれば、読み返せる字を書くことはできる。けれども、手帳に何かを記すときは予定が入ったときやスケジュール、リマインドということで、速やかに記載する必要がある場合が多い。そういったときに書く文字は、後に意味をなさない線の集合体となっている。

手紙を書くこと

年賀状を書くことすら嫌になってくる。だいたいはプリンタや印刷サービスを使って両面を印刷し、コメントを一言も添えることなくポストへ投函してしまうくらいに文字を書くことが苦手であるが、手紙という形式となれば余計に面倒臭い。

一年ほど前に海外にいる私の両親へ宛てた手紙を妻が書いていて、私は余白部分に一言添えてくれと頼まれた。言うまでもなく書きたくなかったので、実の息子の枠が余白となっているのだけれども、いざ書いてみるとあまりに字が汚くて妻が笑うので、嫌な気分になったものだ。

手紙を書くということは、けれどもどこか神秘的なものを感じさせる。今となってはメールで送ればいいだけの代物だが、いざきちんとしたものを手紙で書こうとしたときに、書くことがなくなっている自分に気づく。

私は太宰治が好きだが、「虚構の春」という小説が彼の作品のなかでも好きな方に属していて、それは太宰宛に来た手紙を並べていくというものだった。だから、拝啓とか不一とか、手紙の頭語結語を「なるほどなあ」と思いながら読んでいったのを思い出す。

来るばかりで、太宰から出した手紙は記されていないので、よくよく考えなくても変な小説なのだが、その「虚構の春」も含めた「道化の華」「狂言の神」という一連の作品が「虚構の彷徨」三部作としてまとめられている。太宰の自殺未遂からの精神的に不安的な時期の作品ということもあって、乱れた作風となっている。

机の上の手紙

ヴォルテールだったかルソーだったか、はたまたカフカだったか、いやあるいはそのすべてだったか――まあ、とにかく昔の人はよく手紙を書く。コミュニケーションの主要な方法だったからだろうが、私も祖父母からは手紙をよくもらった。また直接の面識のない人からももらったことがあり、ネットを通じているのだからメールでいいものを、わざわざ手紙でいただいた。

手紙というと、自然と郵便で出す手紙をイメージしてしまいがちだが、そうではない手紙もあり、例えば今日の晩ご飯はカレーだから食べてねとか、昨日はごめんねといった他愛もないメッセージを添えた手紙もある。

そういった手紙は、結婚してからよく書くようになった。相変わらず汚い字ではあるが、メールやLINEで送るよりも丁寧な印象があるからで、大学時代に何度か使ったきり、未だに使い切ることができていないB5のレポート用紙に私はメッセージを書く。

これから飲み会に行ってくるから。ご飯は用意してあって、冷蔵庫にシチューの残りがあるから、チーズを乗っけてグラタンにしてください。できるだけ早く帰ります。

手紙は、机の上に置かれている。

(続く)